ETH Forschende entwickeln ein lebendes 3D-Druckmaterial zur Bindung von CO2

Antworten auf technologische Herausforderungen werden oft nicht im Labor, sondern in der freien Natur gefunden. So könnten Cyanobakterien oder Blaualgen, Mikroorganismen, die seit Milliarden von Jahren die Erde bevölkern, eine vielversprechende Lösung für die Reduzierung des CO2 Gehalts in der Erdatmosphere sein. Um diesen Ansatz zu verfolgen, haben Forschende der ETH Zürich ein lebendes Material geschaffen – dieses kann als 3D-Druckmaterial zur Bindung von CO2 genutzt werden und selbst nach dem Druck noch weiter wachsen.

Die Protagonisten hinter dem wissenschaftlichen Durchbruch sind photosynthetische Cyanobakterien. Diese Mikroorganismen haben die Fähigkeit, CO2 und Wasser in Biomasse umzuwandeln, ohne viel Licht zu benötigen. Zudem verfügen sie über eine weitere ungewöhnliche Eigenschaft, die sie für die Forschung interessant machen. Sie können durch photosynthetische Prozesse ihre chemische Umgebung verändern, sodass feste Karbonate (z.B. Kalk) als Nebenprodukt ausfällen – diese speichern Kohlenstoff dauerhaft und dienen darüber hinaus als Festiger für Stoffe. Wie Yifan Cui, einer der Erstautoren der Studie feststellt: „Die Mineralien lagern sich im Innern des Materials ab und verstärken es mechanisch. So härten die Cyanobakterien die anfänglich weichen Strukturen langsam aus.„

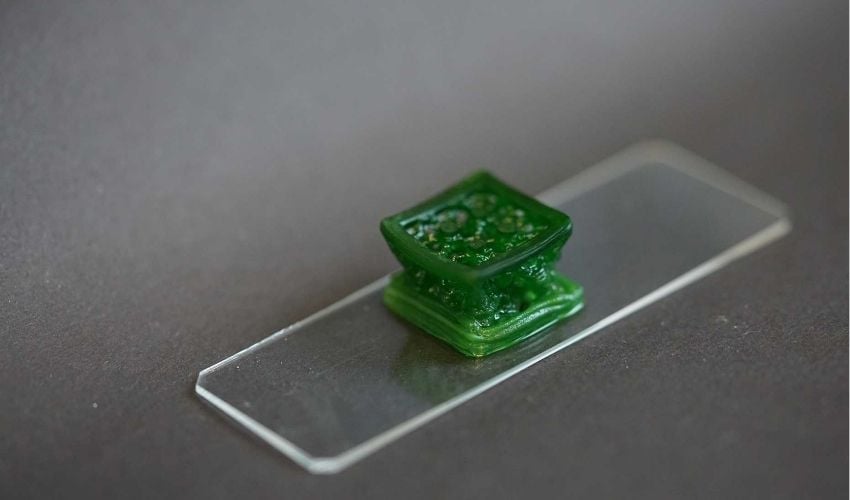

3D-gedruckte Struktur mit darin wachsenden Cyanobakterien nach 60 Tagen (Bild: Yifan Cui / ETH Zürich)

Das entwickelte Material besteht aus einem Hydrogel, in welches die Cyanobakterien gezielt eingebaut wurden. Dieses Gel dient als strukturelle und biologische Stütze, transportiert Licht, Wasser, CO2 und Nährstoffe und ermöglicht es den Bakterien, sich gleichmäßig zu verteilen. Mit Hilfe des 3D-Drucks können die Forscher die Geometrie des Materials optimieren, um die Lichtexposition zu erhöhen und den Nährstofffluss zu fördern. Sobald das Material gedruckt ist, bilden die Bakterien Mineralien im Inneren des gedruckten Objekts. Mit der Zeit ändert das Material seine Farbe von transparent zu tiefgrün und wird härter, bis die Struktur fest wird. Diese Eigenschaft eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten für architektonische Anwendungen.

Während der Forschungsphase wurde das Material 400 Tage lang am Leben gehalten. Während dieser Zeit nahm es kontinuierlich CO2 auf und erreichte 26 mg CO2 pro Gramm bedrucktes Material. Den Wissenschaftlern zufolge übertrifft diese Leistung viele herkömmliche biologische Methoden und ist vergleichbar mit chemischen Techniken wie der Mineralisierung von Recyclingbeton. Die Forschenden sehen ihr lebendes Material als energiearmen und umweltfreundlichen Ansatz. „In Zukunft wollen wir untersuchen, wie das Material als Beschichtung für Gebäudefassaden verwendet werden kann, um während des ganzen Lebenszyklus eines Bauwerks CO2 zu binden„, sagt Mark Tibbitt, Professor an der ETH Zürich und Leiter der Forschung.

Die Picoplanktonics-Installation, die auf der Biennale di Venezia 2025 zu sehen ist, zeigt 3D-gedruckte Strukturen aus dem neuen lebenden Material (Bild: Picoplanktonics)

Das neue 3D-Druckmaterial wurde der Öffentlichkeit bereits auf zwei großen internationalen Veranstaltungen vorgestellt. Auf der Biennale di Venezia zeigte die Installation Picoplanktonics, die von der Doktorandin Andrea Shin Ling entwickelt wurde, bis zu drei Meter hohe 3D-gedruckte Strukturen – diese können im Jahr bis zu 18 Kilogramm CO2 binden. Das entspricht der Menge, die eine ausgewachsene Kiefer absorbiert. Auf der Mailänder Triennale untersuchte die Installation Dafne’s Skin die Verwendung von lebendem Material als „Haut“ für Gebäude. Hier fangen die Blaualgen Kohlenstoff ein und verändern so nach und nach das Aussehen und die Eigenschaften des Baumaterials samt des Gebäudes.

In einem nächsten Schritt soll untersucht werden, wie die lebenden Materialien in größere architektonische Anwendungen integriert werden können. Ein Ziel des Teams ist es, eine Fassadenverkleidung zu entwickeln, die während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes CO2 einfängt. Auf diese Weise wollen sie die Effizienz des Materials verbessern und langfristig die Umweltauswirkungen der Bauindustrie nachhaltiger gestalten. Weitere Informationen finden Sie HIER.

Was halten Sie von dem 3D-Druckmaterial zur Bindung von CO2? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf Facebook oder LinkedIN mit. Möchten Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter.

*Titelbildverweis: Yifan Cui & Dalia Dranseike / ETH Zurich