ETH Team untersucht 3D-Druck Brustgewebe, um weibliche Gesundheit zu verbessern

Die Forschung an weiblichen Körpern, besonders in Fragen zu Gesundheit, ist leider immer noch ein vernachlässigtes Feld. Das wollen Forschende der ETH Zürich nun mit ihrer bahnbrechenden Untersuchung von Muttermilchzellen ändern – wie Muttermilch im Körper hergestellt wird, ist tatsächlich noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht. Das Team unter Marcy Zenobi-Wong hofft mit dem Projekt fundierte Erkenntnisse über die weibliche Biologie zu gewinnen. Für uns besonders interessant ist zudem die Fertigung des benötigten Brustmilchgewebes – dieses erstellten die Forschenden mittels 3D-Druck Technologien.

Muttermilch ist spezifisch an den Nährstoffbedarf von Säuglingen angepasst. Wie diese maßgeschneiderten Bedürfnisse getroffen werden und wie die Milch überhaupt produziert wird, ist für die Wissenschaft jedoch noch ein Rätsel. Ein Rätsel, dessen sich das Team unter Zenobi-Wong annimmt – sie isolierten Zellen aus menschlicher Muttermilch, die sogenannten Laktozyten, die in Brustgewebe für die Milchproduktion verantwortlich sind. Diese setzte das Team in künstliche Miniatur Milchkanäle. Das verwendete Material hierfür stammt aus Rindereutergewebe und enthält ähnliche Bestandteile wie das menschliche Brustgewebe.

Viele Mütter haben Probleme beim Stillen, trotzdem erhielt die Problematik bis jetzt nicht viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit (Bild: Blick)

3D-Druck ermöglicht die Fertigung der speziellen Gewebestrukturen

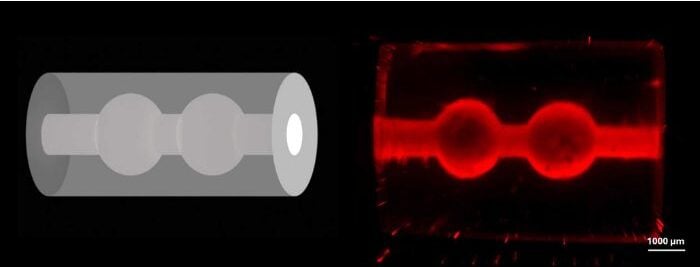

Die Zellen des Rindergewebes nutze das Team, um ein flüssiges Biomaterial zu konstruieren. In einem Verfahren, das der Stereolithographie ähnelt, wurde das Material punktuell durch einen Laser ausgehärtet. In nur wenigen Minuten entstehen so die künstlichen Milchkanäle oder Alveolen. Anschließend wurden die Kanäle mit den extrahierten Zellen aus menschlichem Brustgewebe angereichert, welche sich im Inneren der Kanäle lagerten.

Das Zellgewebe produzierte nach dieser Vereinigung erfolgreich chemische Komponenten, die typischerweise nur in Milch zu finden sind, wie etwa ß Kasein oder Milchfettkügelchen. Trotz der richtigen Bausteine können die Zellen jedoch keine künstliche Milch herstellen – stattdessen stellt das Projekt einen ersten Schritt für das Verständnis der menschlichen Milchproduktion dar. Amelia Hasenauer, eine PhD Studentin des Teams, äußert sich zum Fortschritt des Projekts wie folgt: „Unser Zellkulturmodell soll vor allem dazu beitragen, den Milchbildungsprozess besser zu verstehen. Ich kenne viele Frauen, die Probleme mit dem Stillen haben. Unser Modell könnte eines Tages helfen, Antworten zu finden.“

Das Schema eines Milchkanals (links) und das 3D-gedruckte Modell des Teams (rechts) (Bild: ETH Zürich)

Weibliche Gesundheit in den Vordergrund rücken

Andere Anwendungen könnte das Projekt in Medikamentenstudien und Brustkrebsuntersuchungen finden. Da die Untersuchungen ausschließlich an Zellgeweben stattfinden und keine Tierversuche benötigen, sieht die Methode bereits viel Anklang in Forschungskreisen. „Der nächste Schritt besteht darin, den Durchsatz der Milchsammlung zu erhöhen, was durch 3D-Druck möglich ist“, sagt Zenobi-Wong zum weiteren Vorgehen des Teams.

Das Projekt zeigt die immensen Forschungslücken auf, die im Zusammenhang mit dem weiblichen Körper bestehen. So sind z.B., abseits der hier besprochenen Problematik, knapp 1 in 10 Frauen von PCOS betroffen – eine weit verbreitete Krankheit, deren Auslöser und konkrete Behandlungsmethoden bis heute nicht untersucht wurden. Zenobi-Wong und ihr Team möchten dem entgegen gehen und hoffen, dass das Projekt zu mehr Möglichkeiten in der Forschung rund um weibliche Gesundheit führt. „Es gibt so viele unbeantwortete Fragen, von Endometriose über Mastitis bis hin zu Fruchtbarkeitsproblemen“, sagt Zenobi-Wong. „All das verdient mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit.“ Mehr Informationen finden Sie HIER.

Was halten Sie von dem 3D-Druck Brustgewebe? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf Facebook oder LinkedIN mit. Wenn Sie mehr zum 3D-Druck in der Medizin lesen möchten, schauen Sie auf unserer Landing Page vorbei. Möchten Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter.

*Titelbildverweis: ETH Zürich