3D-Druck und Magnetismus bilden Flug von Schmetterling nach

Forscher der Technischen Universität Darmstadt und des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf haben Roboterflügel entwickelt, die von der Struktur und Flugdynamik des Monarchfalters inspiriert sind. Mithilfe des 3D-Drucks haben sie Flügel geschaffen, die ohne Batterien und mit einem passiven Biegesystem arbeiten, um eine effiziente Bewegung zu erzeugen. Laut den Forschern könnten diese flexiblen und Roboter-ähnlichen Schmetterlinge unter anderem in der Umweltforschung, bei Such- und Rettungsaktionen sowie in der Medizin eingesetzt werden.

Die Flügel echter Schmetterlinge haben eine große Ausdauer und Flugeffizienz. Monarchfalter, die als Inspiration für diese Forschung dienten, legen jedes Jahr Tausende von Kilometern zwischen Mexiko und Kanada zurück und zeigen dabei eine große energetische und mechanische Effizienz. Dies veranlasste die Forscher, diese Eigenschaften mithilfe einer 3D-gedruckten Nachbildung der Flügelstruktur in ein neues Robotergerät zu integrieren. Der Flügelschlag der 3D-Roboterflügel wird aktiviert, wenn sie einem Magnetfeld ausgesetzt werden, da sie aus einem Verbundstoff aus thermoplastischem Polyurethan und mikroskopisch kleinen magnetischen Partikeln gedruckt sind.

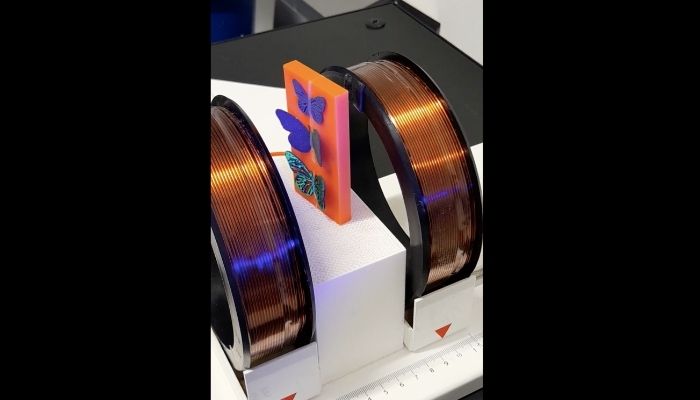

Das Flattern der 3D-Roboterschmetterlinge wird aktiviert, wenn sie einem Magnetfeld ausgesetzt werden (Bild: Screenshot des Demonstrationsvideos, Technische Universität Darmstadt).

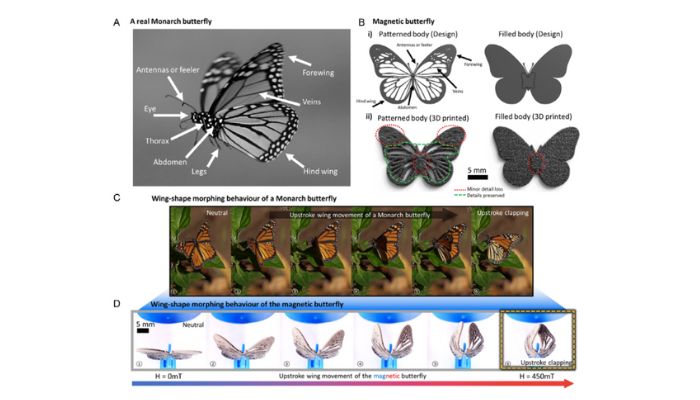

Das Team unter der Leitung von Prof. Oliver Gutfleisch und Dr. Denys Makarov fertigte zwölf verschiedene Flügelmodelle an. Obwohl verschiedene Strukturen nachgebildet wurden, zeigten die vom Monarchfalter inspirierten venösen Strukturen die besten Ergebnisse. Mithilfe von Finite-Elemente-Analyse-Simulationen und Experimenten bewerteten die Forscher den Einfluss dieser Muster auf die Aerodynamik und Manövrierfähigkeit der Flügel. Die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Advanced Intelligent Systems veröffentlicht wurden, zeigen, dass Designs mit geäderten Strukturen die Festigkeit und Anpassungsfähigkeit des Materials verbessern, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen. Um ein solches Design nachzubilden, wurden die Modelle mit dem Laser-Pulverbett-Verfahren (LPBF) gedruckt.

Wie werden die Roboter-ähnlichen Schmetterlingen eingesetzt?

Die Entwicklung dieser Roboterflügel eröffnet neue Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen. Im Umweltbereich könnten sie zur Überwachung von Ökosystemen und zur Untersuchung von Bestäuberpopulationen eingesetzt werden. Bei Such- und Rettungseinsätzen würde ihr leichtes und effizientes Design die Erkundung von schwer zugänglichen Gebieten nach Naturkatastrophen ermöglichen. Im biomedizinischen Bereich könnte diese Technologie in der minimalinvasiven Chirurgie oder bei der Entwicklung künstlicher Muskeln und intelligenter Materialien mit Formveränderungsfähigkeiten eingesetzt werden.

Eine der größten Herausforderungen besteht derzeit darin, dass für den Antrieb der Flügel ein externes Magnetfeld benötigt wird. Laut Muhammad Bilal Khan, Mitautor der Studie, „könnten in einer späteren Phase miniaturisierte Magnetfeldgeneratoren integriert werden, um autonome Bewegungen zu ermöglichen.“ Es werden auch neue Strategien untersucht, um die Kontrolle und Präzision der Bewegung durch Variation der Stärke und Richtung des Magnetfelds zu optimieren.

Die Flügelstruktur des Monarchfalters wurde dank des Laserschmelzens durch Pulverbettung nachgebildet (Bild: Technische Universität Darmstadt)

Die Entwicklung dieser Roboterflügel stellt einen Durchbruch in der bioinspirierten Robotik dar. Gleichzeitig zeigt der 3D-Druck sein Potential für die Schaffung funktioneller Geräte, die die Effizienz und Anpassungsfähigkeit biologischer Systeme nachahmen. Mit zukünftigen Verbesserungen könnte diese Technologie eine Reihe von Sektoren revolutionieren, von Umweltscans bis hin zur Präzisionsmedizin. Weitere Informationen über die Forschung finden Sie HIER.

Was halten Sie von diesem Projekt? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf Facebook oder LinkedIN mit. Möchten Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter.

*Titelbildnachweis: Technische Universität Darmstadt