Wie wird 3D-Druck im Theater und auf den Bühnen dieser Welt eingesetzt?

Der 3D-Druck hat sich in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern bereits etabliert. So wird er in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrt oder auch in der Medizin bereits seit Jahren verstärkt genutzt und neue Entwicklungen treiben den 3D-Druck weiter voran. Aber die additive Fertigung gewinnt auch in anderen Feldern an Terrain und zieht in weniger industrielle Bereiche ein, zum Beispiel in die Kunst. Museen nutzen 3D-Druck in verschiedener Art und Weise und in der Musik finden wir ebenfalls immer mehr Beispiele, bei denen der 3D-Druck mitmischte. Auch das Bühnenwesen profitiert vom Einsatz der 3D-Technologien und schöpft die Möglichkeiten von 3D-Modellierung, 3D-Scannen und 3D-Druck aus. Aber wie und warum nutzen Oper und Theater den 3D-Druck? Dieser Frage versuchen wir anhand von Beispielen und Expertenmeinungen auf den Grund zu gehen.

Generell ist festzustellen, dass in Kunst und Kultur eine große Offenheit gegenüber neuen Ansätzen herrscht und daher die Bereitschaft zum Experimentieren ebenfalls höher ausfällt, als das in manch anderen Branchen der Fall ist. Insbesondere während der Covid-Pandemie haben viele Kultureinrichtungen die Zeit genutzt, sich mit 3D-Druck, der Fertigung vor Ort und umweltschonenden Materialien auseinanderzusetzen. Der Forschergeist macht dabei keineswegs vor großen Bühnen halt! Mittlerweile wird der 3D-Druck und die gesamte Breite an 3D-Technologien nicht nur an kleinen Instituten mit Drang für Neues umgesetzt, sondern hat es bis zum Broadway geschafft!

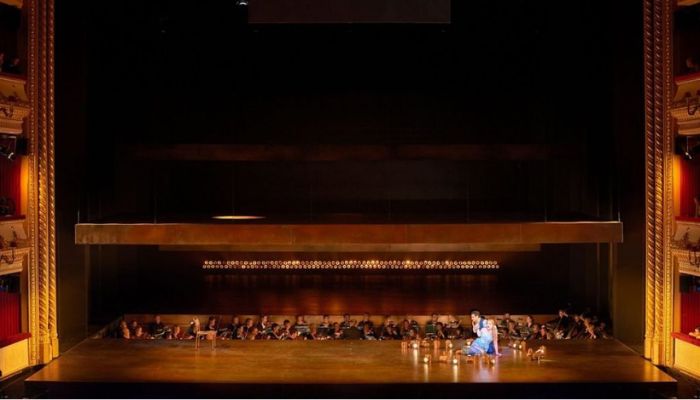

Am Broadway wurde bereits 3D-gedruckte Beleuchtung auf der Bühne eingesetzt. (Bild: Formlabs)

Dass der 3D-Druck immer mehr seinen Platz im Bühnenwesen einnimmt, ist nicht nur der Offenheit der großen Bühnen der Welt gegenüber Neuerungen zu verdanken. Zwar haben Entscheidungsträger oft das letzte Wort an der Projektumsetzung und dem dafür bereitgestellten Budget, der Grundstein für Innovation wird aber bereits in der Ausbildung der Beteiligten gesetzt. So zählt der 3D-Druck mittlerweile zu den festen Bestandteilen in der Ausbildung zum Bühnenbildner. Immer mehr Kostümbildner greifen ebenfalls zu 3D-Technologien, um ihre Kreationen umzusetzen. Durch den Bedarf an künstlerischen Kreationen aus dem Drucker haben sich auch einige Service-Dienstleister auf den 3D-Druck für Theater und Bühne spezialisiert.

Anwendungen der 3D-Technologien im Theater

Die Anwendungen, für welche 3D-Druck zum Einsatz kommt, reichen von großen, sichtbaren Kulissen bis ins kleinste Detail. Der 3D-Druck ermöglicht es, im Kubikmeterbereich zu drucken, kreative Experimente umzusetzen und Formenvielfalt zu schaffen. Außerdem ist es möglich, eine leichte Bauweise zu erzielen, wodurch sich Elemente für Bühnenbild und Kulisse einfach transportieren und platzieren lassen. Die additive Fertigung wird so einerseits dazu verwendet, um Modelle von Theatern und Bauplänen zu erstellen, andererseits auch für das Bühnenbild selbst. Des Weiteren finden wir immer mehr Anwendungen des 3D-Drucks für Leuchtkörper und Möbelstücke, bei denen vielfältige Materialien und fantasievolle Elemente verbunden werden. Aufgrund der Designvielfalt wird der 3D-Druck auch zunehmend für die Herstellung von allerlei Requisiten herangezogen. Dabei werden nicht nur Prototypen erstellt, sondern auch die schlussendlich eingesetzten, maßstabgetreuen Requisiten. Auch vor den Schauspielern macht der 3D-Druck nicht Halt. Kopfbedeckungen, Masken, Schmuck und diverse dekorative Elemente und Accessoires werden neben Kostümen bereits per 3D-Technologien gefertigt. Werfen wir aber nun einen genaueren Blick auf einige konkrete Beispiele, bei denen Bühnenbild, Requisiten und Kostüme 3D-gedruckt wurden.

Das 3D-gedruckte Bühnenbild von „Fra Diavolo“ im Teatro dell’Opera. (Bild: Wasp)

Bühnenbild

Das erste komplett 3D-gedruckte Bühnenbild finden wir 2017 in Rom, im Teatro dell’Opera für die Inszenierung von “Fra Diavolo”. Die Kulisse ahmt ein zweigeteiltes, altes Mehrfamilienhaus mit Fenstern und Balkonen nach. Um das surrealistische Haus in passender Größe zu fertigen, mussten insgesamt 223 großformatige Teile gedruckt und zusammengebaut werden. WASP stellte diese auf fünf Delta WASP 3MT-Druckern her und benötigten nur drei Monate, um das Bühnenbild 3D zu drucken.

Ein weiteres beeindruckendes Beispiel für ein 3D-gedrucktes Szenenbild wurde von der ETH Zürich initiiert. Durch ein robotergestütztes 3D-Druckverfahren wurden neun “tanzende” Säulen aus Beton gefertigt und zierten die Kulisse des Musiktheaters in Riom für das Origen Summer Festival 2019. Das Druckverfahren war außerordentlich schnell, sodass die neun Säulen für die szenische Installation “Concrete Chroeography” innerhalb von 2,5 Stunden gedruckt werden konnten.

Concrete Choreography (Bild: Benjamin Hofer)

Für die Inszenierung von “My Fair Lady” am Teatro die San Carlo in Neapel setzte der Bühnen- und Kostümbildner Gary McCann 2021 ebenfalls auf den 3D-Druck. So wurde ein detailreicher Stadtplan von London in der Größe von 18 x 10 Meter reproduziert. Die additive Fertigung gehört dank ihrer schier endlosen Vielseitigkeit tatsächlich seit einigen Jahren zum Fertigungs-Repertoire von McCann und ermöglichte auch bei diesem Projekt eine imposante Inszenierung.

Eine solche wird auch bei den großen Meisterwerken der Operngeschichte verfolgt. 2022 druckte das simul+Reallabor SAMSax so das Bühnenbild für die “Aida”-Aufführung in Chemnitz in 3D. Nach den anfänglichen Prototypen zierten schließlich 3D-gedruckte Kapitellen das Bühnenbild. Auch bei der Aufführung von “Carmen” im Steinbruch St. Margarethen 2023 war es durch den 3D-Druck und Fräsen möglich, ein besonders aufwendiges und schweres Bühnenbild zu realisieren. Dieses wurde von Winter Artservice gefertigt.

3D-gedruckte Kapitellen oben links und rechts für die Aufführung von „Aida“. (Bild: Nasser Hashemi)

Requisiten

Neben dem Bühnenbild werden auch kleinere Elemente in 3D gedruckt, um Wünsche und Vorstellungen von Bühnen- und Kostümbildnern umzusetzen. Das Opernhaus Zürich etwa druckte für die Aufführung von “Sweeney Todd” in der Spielzeit 2018/2019 Vögel aus PLA. Das Team nutzte einen German RepRap (jetzt innovatiQ) x400 v4 Drucker und gestaltete die zunächst schwarz gedruckten Plastik-Vögel dann nach individuellen Wünschen. Dieser Drang nach Individualisierung und künstlerischer Freiheit sei laut Andreas Gatzka, Leider für Theaterplastik und Bildhauerei am Opernhaus Zürich ausschlaggebend für den Einsatz von 3D-Druck im Theater, denn “(…) da kommt es häufig vor, dass Requisiten so nicht zu kaufen sind und dann kommt der 3D-Drucker ins Spiel.”

In derselben Saison sorgte ein 3D-gedrucktes Auto, eine Replik eines Lancia B24, in der Mailänder Scala für ein beeindruckendes, real wirkendes Bühnenbild für “Don Pasquale”. Das italienische Designstudio Giò Forma und der 3D-Druck-Dienstleister Colorzenith fertigten auf einem Massivit-Drucker ein 1,3 m hohes und 4,23 langes Auto aus vier gedruckten Teilen. „Um eine leichte Autoreplik herzustellen, war der Massivit 3D-Drucker die perfekte Lösung. Diese Ausführung wäre mit anderen Technologien unmöglich zu realisieren, aufgrund des engen zur Verfügung gestellten Zeitraums“, sagte Florian Boje, der Gründer von Giò Forma in der Pressemeldung.

Replik eines Lancia B24. (Bild: Giò Forma)

Dass der 3D-Druck im Theater verstärkt Einzug hält, zeigt auch das Forschungsprojekt GreTA, welches auf die umweltschonende Herstellung von ästhetischen Bühnenbildern und Theaterplastiken abzielt. Das Team aus Künstlern der Hochschule für Bildende Künste (HFBK) und Wissenschaftlern des Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU Dresden haben im vergangenen Jahr so Plastiken per LDM-Verfahren für die Aufführung von “Der Freischütz” auf der Felsenbühne Rathen hergestellt. Die zwei Schweinehälften in Originalgröße wirkten erstaunlich real, obwohl sie aus Wasser, Glycerin, Korkmehl und Glutinleim im 3D-Drucker entstanden.

Kostüme und Accessoires

Viele Künstler und Institutionen beschränken sich nicht nur auf ein Anwendungsfeld des 3D-Drucks im Theater, sondern setzten ihn auf vielfältige Weise flächenübergreifend ein. Das Opernhaus Zürich nutzt den 3D-Druck so nicht nur für Requisiten, sondern auch für Kostüme. Für die Aufführung von „Der Nussknacker“ erstellten die Kostümbildner kreative Cupcake-Kostüme in einer Software und druckten die Cupcakes für die Tutus dann auf einem innovatiQ x400.

Ein Tutu mit 3D-gedruckten Cupcakes für die Ballett-Aufführung vom „Nussknacker“ (Bild: innovatiQ)

Es gibt mittlerweile mehr und mehr Kostümbildner, die sich auf die Herstellung von Kleidern fürs Theater mit 3D-Druck spezialisieren. Im deutschsprachigen Bereich haben sich Yvonne Dicketmüller und Alice Therese Gottschalk einen Namen gemacht, indem sie aktiv mit der 3D-Technologie und Materialien experimentieren, um ihre Kreationen ins Theater zu bringen.

Manche Institutionen kommen allerdings auch aus der Not heraus mit dem 3D-Druck in Berührung. Für eine Vorstellung von “Das Phantom der Oper” in Sydney wurden 2022 etwa individualisierte Masken für die Darsteller benötigt. Aufgrund der vorherigen Covid-Pandemie stand das reduzierte Team der Kostümabteilung aber unter Zeitdruck und sah sich zusätzlich mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Darsteller wegen der Abstandsregeln nicht für Proben und Maßnahmen zur Verfügung standen. Der 3D-Druck-Dienstleister Wysiwyg unterstütze die Abteilung, indem er 3D-Scans und 3D-Druck der maßgefertigten Masken übernahm.

3D-gedruckte Maske für „Das Phantom der Oper“ (Bild: Wysiwyg)

Neben Kleidern und Kopf- und Gesichtsbedeckungen wird der 3D-Druck aber auch für Accessoires und vor allem Schmuck eingesetzt. Per 3D-Druck können besonders kreative und komplexe Designs umgesetzt und rentabel produziert werden. Im Sommer 2022 konnten Besucher der Bayreuther Festspiele etwa ein per 3D-Druck gefertigtes Wotan-Medaillon im “Rheingold” bestaunen.

Wie werden 3D-Technologien im Theaterwesen eingesetzt?

Der 3D-Druck ist tatsächlich nur eine der 3D-Technologien, die im Bühnenwesen Anwendung finden. Bevor ein Objekt gedruckt wird, muss es anhand einer Vorlage modelliert werden. Immer häufiger kommen dafür keine 2D-Zeichnungen sondern 3D-Modelle zum Einsatz oder Daten aus 3D-Scans. Mithilfe letzterer können Abmessungen von Personen oder Räumlichkeiten erfasst werden, die dann für weitere Arbeitsschritte verwendet werden, zum Beispiel dem 3D-Druck von maßgeschneiderten Requisiten und Bühnenanlagen. Liegen noch keine realen Abbilder vor, werden Modelle mithilfe von 3D-Software erstellt. Die Designer können ihre kreativen Vorstellungen von Kostümen und Requisiten dann direkt per 3D-Modellierung schaffen, Prototypen fertigen und die Modelle beliebig überarbeiten. Im Theaterwesen kommt es häufig zu schnellen Änderungen und diese können in einer Software zügig umgesetzt werden.

Per 3D-Scan konnten die Maße des Darstellers für „Das Phantom der Oper“ trotz der geltenden Abstandsregeln genommen werden. (Bild: Wysiwyg)

Eine besondere Rolle kommt der 3D-Software auch bei der Gestaltung des Bühnenbilds, der Beleuchtung, der Choreographie und der Skizze der Aufführungsstätte zu. Auf diese Weise ist es möglich, Flucht- und Rettungspläne für den Notfall festzulegen und die Sichtfelder auf ein Bühnenbild zu prüfen. So ist es wichtig, den Blick auf die Bühne von mehreren Blickwinkeln aus zu testen, um festzustellen, was der Zuschauer sieht. Eine beliebte CAD-Software im Bühnenbetrieb ist etwa Vectorworks, welche es erlaubt, 3D-Modellieriung, Bühnenlicht, Video- und Audioplanung zu visualisieren. Ein weiteres Tool für Szenenbild-Design, Theaterdesign und Platzierung ist die Autodesk Software AutoCAD. Anpassungen sind in AutoCAD leicht vorzunehmen und die Entwürfe können nicht nur für die Visualisierung des Designs verwendet werden, sondern auch als Plan für den Aufbau herangezogen werden.

Werden die 3D-Modelle für den 3D-Druck von Objekten weiterverwendet, sind zahlreiche Technologien und Materialien umsetzbar. Für das Bühnenbild von WASP wurde weißes PLA im großformatigen Extrusions-Druck verarbeitet. Die erwähnten Masken für “Das Phantom der Oper” wurden per MJF gefertigt und das Modell für das Wotan-Medaillon im Rheingold per SLA. Vielfältige Materialien und 3D-Drucktechnologien finden wir insbesondere dann, wenn ein externer Service-Dienstleister herangezogen wird.

Erfolgt der 3D-Druck hingegen vor Ort, an der Aufführungsstätte selbst, kommen vor allem zugängliche Desktop-FDM-3D-Drucker oder Harz-3D-Drucker zum Einsatz und auch Materialien, die verhältnismäßig einfach zu handhaben sind. Diese finden sich auch in kleinen Ateliers und sind das bevorzugte Werkzeug von Designern und selbstständigen Künstlern. Die Kostümdesignerin Yvonne Dicketmüller nutzt zum Beispiel einen Prusa i3 MK3S, um ihre Kostüme aus TPU und die Figuren für ihr Puppentheater aus PLA zu drucken. Beide sind kostengünstige Materialien und die Kostüme aus TPU lassen sich außerdem sehr leicht reinigen. “Man kann sie einfach in die Dusche hängen und abspülen,” sagt sie. “Die Kostüme sind sehr pflegeleicht und können mit Nadel und Faden schnell angepasst werden, wenn zum Beispiel ein Reißverschluss eingenäht werden muss.”

3D-gedruckte Kostüme aus TPU. (Bilder: Yvonne Dicektmüller)

Das Opernhaus Zürich setzt ebenfalls auf einen FDM-Drucker und verarbeitet vorwiegend PLA-Filament auf dem innovatiQ x400 vor Ort. PLA erfordert nur wenig Nachbearbeitung und ist außerdem schwer entflammbar. Es erfüllt somit wichtige Kriterien für den Einsatz im Bühnenwesen. Das Opernhaus Zürich steht aber auch einer Vielzahl von anderen Materialien offen gegenüber und schließt den zukünftigen Einsatz von ABS, PETG, Nylon oder elastischen Filamenten nicht aus.

Neben den Verarbeitungseigenschaften der Materialien liegt ein zentraler Fokus des Theaterwesens auch auf der Nachhaltigkeit der Werkstoffe. Viele der Requisiten, Formbauten und Kostüme werden nur für eine Spielzeit und eine bestimmte Inszenierung benötigt. Dadurch fällt viel Abfall an und die Verantwortlichen wollen durch recycelbare und kompostierbare Materialien gegensteuern. Das weiter oben erwähnte Projekt GreTA zielte mit seiner Forschung darauf ab, kompostierbare und recycelbare Materialien so zu kombinieren, dass sich diese per 3D-Druck zu nachhaltigen Plastiken fürs Theater verarbeiten ließen.

Leopold Dietrich von GreTA zeigt die 3D-gedruckten Schweinehälften für die „Freischütz“-Aufführung. (Bild: GreTA)

Warum wird der 3D-Druck im Theater verwendet?

Zu den häufigsten Gründen, warum die 3D-Technologien verstärkt ins Bühnenwesen einziehen, gehört daher die Kreislaufwirtschaft. Zum einen fällt bei der additiven Fertigung eines Teils kaum Abfall an, zum anderen können die Teile aus recycelbaren Werkstoffen gefertigt und nach Ablauf ihrer Lebensdauer wiederverwertet werden. Aus alten Dekorationen können auf diese Weise anschließend wieder neue Bühnenbilder entstehen. Durch die computergestützte Technik ist es von Anfang an möglich, den Materialverbrauch im Blick zu behalten und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu hegen. Im Rahmen der “Carmen”-Aufführung 2023 im Steinbruch St. Margarethen konnte so das Styroporvolumen für das Bühnenbild um eine Drittel verringert und der Papierbedarf um 50 % reduziert werden.

Außerdem können mithilfe der 3D-Technologien komplexe, künstlerische Designs umgesetzt werden und auch schnell überarbeitet werden, indem die Änderungen digital vorgenommen werden. Die 3D-Technologien zeigen sich auch ausgesprochen hilfreich, wenn ein Vorlage-Objekt nicht mehr hergestellt wird und gar nicht auf dem Markt verfügbar ist, wie es am Theater gebraucht werden würde.

3D-Druck einer Requisite (Bild: University of Lynchburg)

Für Yvonne Dicketmüller liegt der Vorteil auch darin, durch 3D-gedruckte Elemente die Wirkung und den Charakter der Aufführung zu unterstreichen. „Mich interessiert der 3D-Druck für das Figurentheater und für das Kostüm vor allem, weil er eine neue Ästhetik ermöglicht, die digitale Narrative unterstützt. Mit 3D-gedruckten Kostümen können neue Geschichten erzählt werden und auch in meiner mobilen Puppenbühne – dem RoboTheater – fließen Form und Inhalt nahtlos ineinander, wenn die Geschichten von 3D-gedruckten Roboterfiguren und nerdigen 3D-gedruckten Requisiten bevölkert werden.“ Mit 3D-Modellierung und 3D-Druck können ihrer Meinung nach außerdem Custom-Lösungen geschaffen werden und der Kreativität sind dabei kaum Machbarkeitsgrenzen gesetzt. Auch wenn sie in der Begrenzung des Druckbettes auf ein bestimmtes Maß einen Nachteil sieht, überwiegen für Dicketmüller die Vorteile, um den 3D-Druck weiterhin für ihre Puppen und Kostüme zu nutzen.

Auch die Individualisierung und Anpassung an die Schauspieler lässt sich aufgrund der Detailgenauigkeit und der Präzision des 3D-Drucks (je nach Verfahren) erzielen. Zu guter Letzt sei auch noch der Faktor Zeit zu nennen. Prototyping, Überarbeitung und Herstellung der Endobjekte lassen sich durch 3D-Druck schneller umsetzen. Gerade im hektischen Theaterbetrieb, wo ständig unter Zeitdruck gearbeitet wird, kann dies dem 3D-Druck Türen öffnen.

Herr Gatzka vom Opernhaus Zürich bringt die Gründe, die für eine Implementierung des 3D-Drucks im Theaterwesen sprechen, auf den Punkt: „Die allgemeinen Vorteile sind sehr groß. Spezielle Wünsche von Bühnen- und Kostümbildner/ -innen können rasch verwirklicht werden, wie auch eine kurzfristige Veränderung der Objekte, zum Beispiel größer, kleiner, länger, kürzer, je nachdem.“ Wie lässt sich der 3D-Druck dann erfolgreich integrieren? Auch darauf hat Gatzka eine Antwort: „Durch Neugier, Interesse und Faszination!”

PLA-Vogel für die Aufführung von „Sweeney Todd“ am Opernhaus Zürich (Bild: innovatiQ)

Was hält die Zukunft für den 3D-Druck im Theater bereit?

Die oben dargestellten Beispiele zeigen, dass der 3D-Druck bereits in die Theater und auf die Bühnen dieser Welt eingezogen ist. Dennoch scheint das gesamte Potential noch nicht ausgeschöpft zu sein. Dies wird vor allem im Hinblick auf die verwendeten Materialien deutlich. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Handwerkskunst traditionell ein sehr großes Standbein im Theaterwesen einnimmt und sich der 3D-Druck durch seine Anschaffungskosten nicht immer rentiert, vor allem wenn damit kleinere Projekte umgesetzt werden und die verantwortlichen Institutionen nicht das Budget dafür aufbringen können. GreTA äußert sich wie folgt zur Zukunft des 3D-Drucks im Theater und sieht in der Verbindung zwischen Handwerk und 3D-Druck das Erfolgsrezept:

Aktuell ist es kosteneffizienter, bei individuellen Anforderungen im Bereich der Theaterplastik auf traditionelles Handwerk zurückzugreifen, während der 3D-Druck bereits im Miniatur-, Modell- und Puppenbau weit verbreitet ist. Die Beherrschung beider Techniken durch Plastiker ist jedoch selten. Die Entwicklung und Etablierung neuer Materialien oder Verfahren in bestehenden Strukturen gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, die Nutzung digitaler Schnittstellen attraktiver zu gestalten, da viele Plastiker gerade wegen des handwerklichen Charakters ihren Beruf schätzen. Wir sehen es daher als sehr sinnvoll an, traditionelles Handwerk und moderne Technologien stärker zu integrieren bspw. direkt im Studium. Im Zuge der technologischen Entwicklung betrachten wir die Verbindung von 3D-Druck mit traditionellen Arbeitsweisen als entscheidend, um umweltfreundlichere Ansätze zu fördern und wirtschaftlich rentabel zu machen. Besonders im Bereich individueller Kleinserien könnte der 3D-Druck Künstler effizient unterstützen, ohne ihre künstlerische Freiheit zu sehr einzuschränken bzw. diese sogar erweitern.

3D-gedrucktes Bühnenbild von „Fra Diavolo“. (Bild: WASP)

Was halten Sie vom 3D-Druck am Theater und im Bühnenwesen? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und kontaktieren Sie uns. Möchten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach? Registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter und folgen Sie uns auf Facebook, um stets auf dem Laufenden zu bleiben! Außerdem sind wir auch auf LinkedIN zu finden.

*Titelbildnachweis: Fra Diavolo, WASP

Hi, ich arbeite jetzt seit 1988 als Requisiteurin und seit letztem September versuche ich,einen Elegoo Neptune 3 Plus in unseren Alltag zu integrieren.Leider gibt es fast keine Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen,die nicht gerade studieren.Im normalen Bühnenalltag ist es fast unmöglich,konzentriert in Programme einzusteigen/ den Drucker in den Griff zu bekommen.Meine bisherigen Kenntnisse übersiedeln aus dem privaten Bereich in die Werkstatt.Jedoch ist die Motivation nach Feierabend angeschlagen,um irgend etwas Kreatives zu erstellen.Fehlende Zeit ist das größte Problem,auch für den Druck,da der Drucker nicht über Nacht laufen kann.Mein bisher größtes Projekt war eine Geige,die bisher immer noch nicht fertig ist,da noch ein Teil fehlt. Seit Januar versuche ich die Zeit für einen 8Stunden Druck zu finden Die 40 Jahre alte Holzgeige (Nachbau)hat ihren Job(wurde geworfen) gut überlebt. Eine vorhandene Datei (Krähenkopf) eines Puppenbauers,konnte ich in Nomad Sculpt umzeichnen und in eine plappernde Möve (Holger)verwandeln,die dann auch ,auf ihrer Lampe ,das Publikum begeistert hat.Ich mag Nomad Sculpt,da ich auch beim Arzt,im Wartezimmer damit arbeiten kann.Da kommt mein iPad Air zum Einsatz.Leider darf ich im Job nur bedingt,eigene Programme nutzen,wegen des Netzwerks.Da wird sogar die Übertragung der Dateien zum Problem. Aber mit Computern,die nicht integriert sind, ist was machbar.Unsere Beleuchter drucken diverse Halterungen…aber eben alles irgendwie neben bei.Wie schon erwähnt,fehlen einfach die Möglichkeiten,spezielle Programme zu lernen,auch wenn Mainz eine Unistadt ist.Immerhin wird das Thema nicht ignoriert und evtl.zieht ein Prusa XL bei uns ein, der dann aber auch gefüttert werden will. Ein Lehrgangsverzeichnis,wenn es sie denn gibt,wäre echt gut. Gewittergrüße aus den Ferien!

Hallo, vielen Dank für Ihren Kommentar. Wir bieten ab morgen (02.08.24) eine kleine Artikel-Serie zum Thema 3D-Druck für Anfänger an und geben Tipps, wie man am besten in den 3D-Druck einsteigt. Gerne recherchieren wir zu Fortbildungsmöglichkeiten und ziehen einen Artikel dazu in Erwägung.